galleria 2

a cura di Margherita Guccione, Pippo Ciorra

La mostra riapre al pubblico dal 18 giugno 2020 con un nuovo focus sulla casa post COVID-19

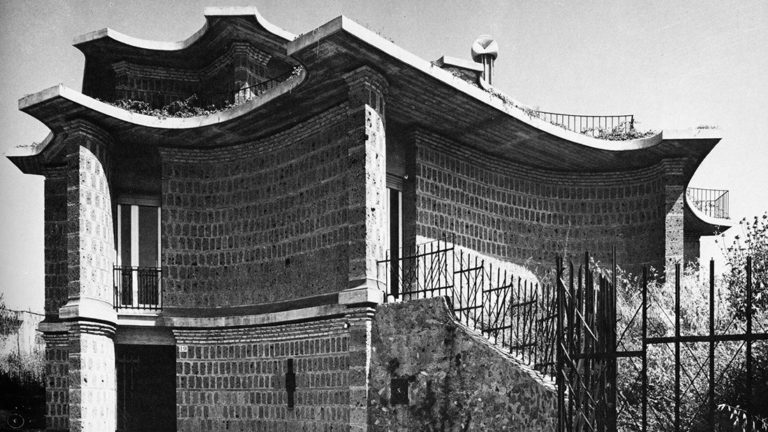

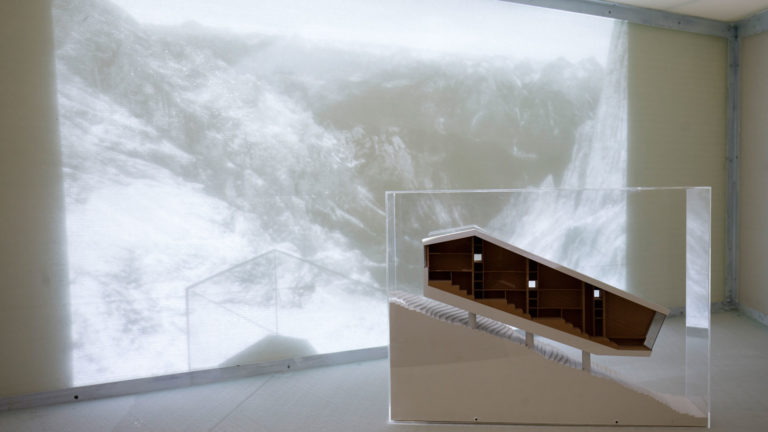

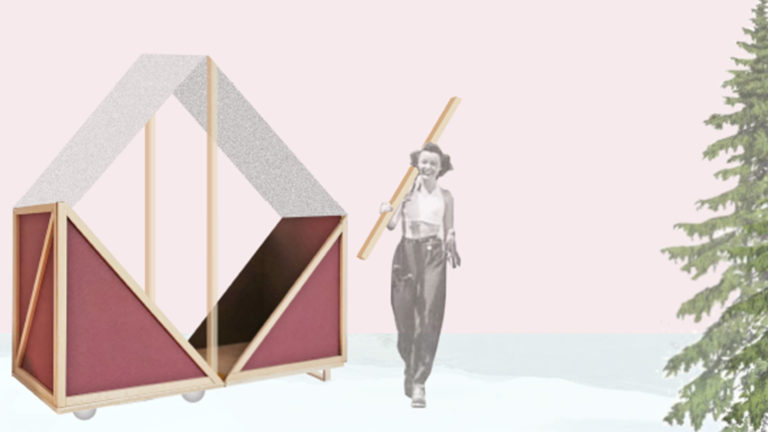

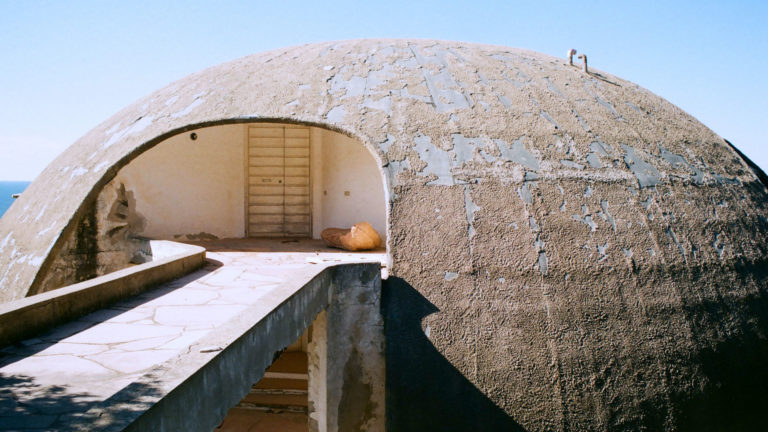

La celebre Villa Malaparte a Capri in dialogo con il rifugio sulle Dolomiti dei giovani DEMOGO; i Collegi universitari di Urbino di Giancarlo De Carlo con il progetto Sugar Hill di David Adjaye, ad Harlem; la Casa Baldi di Paolo Portoghesi a Roma con la casa “spaziale” di Zaha Hadid in Russia; Il Bosco Verticale di Stefano Boeri, a Milano con la Moryama House di Tokyo; la casa del film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Francesco Berarducci a Roma con un edifico progettato a Johannesburg da Jo Noero.

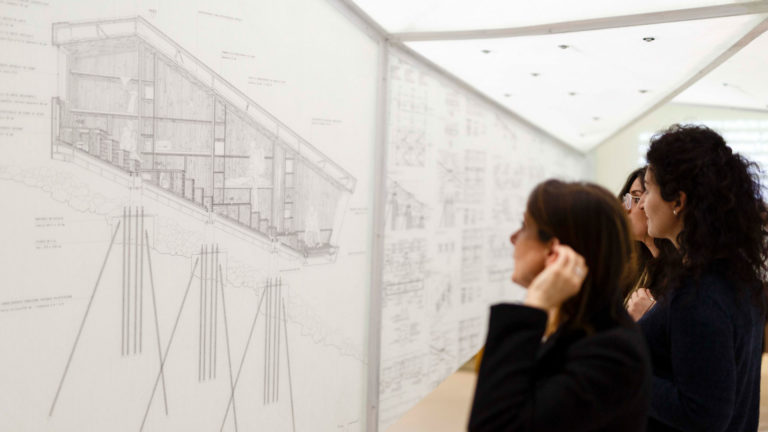

Sono alcuni dei duetti di AT HOME 20.20 Progetti per l’abitare contemporaneo, il nuovo allestimento della collezione di architettura del Museo, che racconta l’evoluzione del concetto di abitare dal dopoguerra a oggi, analizzato attraverso le opere dei grandi maestri del Novecento e delle nuove figure emergenti del panorama architettonico internazionale e rivisto, nella nuova versione 20.20, alla luce di come il Coronavirus abbia cambiato il nostro modo di vivere la casa.

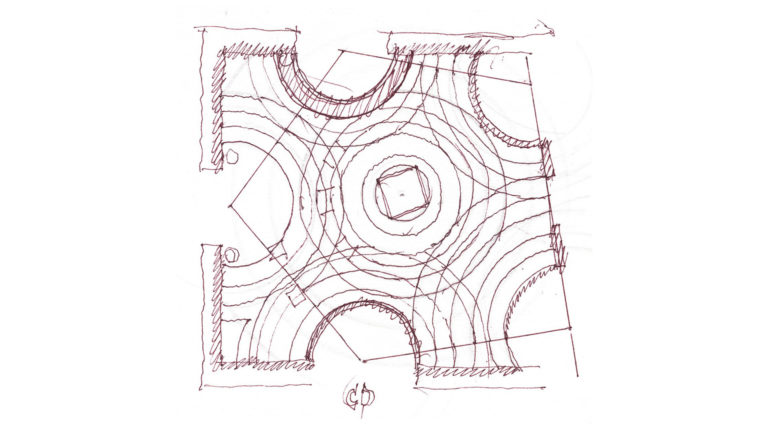

Il progetto di allestimento punta inoltre a raccontare l’architettura anche attraverso una esperienza fisica e immersiva del visitatore con una serie di grandi installazioni in scala reale e padiglioni realizzati site specific da architetti italiani e internazionali.

Questa nuova versione si arricchisce di una sorta di “mostra nella mostra”, con opere di architettura e design, documenti, interviste, progetti video e un articolato programma di film screening. In mostra le voci e i volti di grandi architetti, quali Paolo Portoghesi, David Adjaye, Patrik Schumacher dello Studio Hadid e Maria Giuseppina Grasso Cannizzo che, in una serie di video-selfie, espongono idee, stati d’animo e riflessioni sull’impatto della pandemia sulla loro professione. Al design è affidato il racconto della natura flessibile e multiuso dello spazio domestico, con lavori di Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Ettore Sottsass, Joe Colombo, Bruno Munari, Verner Panton, insieme alle proposte più recenti stimolate dal lockdown.

DEMOGO, Bivacco Fanton, Dolomiti (BL), 2015. Ph. Pietro Savorelli

galleria 2

a cura di Margherita Guccione, Pippo Ciorra

La mostra riapre al pubblico dal 18 giugno 2020 con un nuovo focus sulla casa post COVID-19

La celebre Villa Malaparte a Capri in dialogo con il rifugio sulle Dolomiti dei giovani DEMOGO; i Collegi universitari di Urbino di Giancarlo De Carlo con il progetto Sugar Hill di David Adjaye, ad Harlem; la Casa Baldi di Paolo Portoghesi a Roma con la casa “spaziale” di Zaha Hadid in Russia; Il Bosco Verticale di Stefano Boeri, a Milano con la Moryama House di Tokyo; la casa del film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Francesco Berarducci a Roma con un edifico progettato a Johannesburg da Jo Noero.

Sono alcuni dei duetti di AT HOME 20.20 Progetti per l’abitare contemporaneo, il nuovo allestimento della collezione di architettura del Museo, che racconta l’evoluzione del concetto di abitare dal dopoguerra a oggi, analizzato attraverso le opere dei grandi maestri del Novecento e delle nuove figure emergenti del panorama architettonico internazionale e rivisto, nella nuova versione 20.20, alla luce di come il Coronavirus abbia cambiato il nostro modo di vivere la casa.

Il progetto di allestimento punta inoltre a raccontare l’architettura anche attraverso una esperienza fisica e immersiva del visitatore con una serie di grandi installazioni in scala reale e padiglioni realizzati site specific da architetti italiani e internazionali.

Questa nuova versione si arricchisce di una sorta di “mostra nella mostra”, con opere di architettura e design, documenti, interviste, progetti video e un articolato programma di film screening. In mostra le voci e i volti di grandi architetti, quali Paolo Portoghesi, David Adjaye, Patrik Schumacher dello Studio Hadid e Maria Giuseppina Grasso Cannizzo che, in una serie di video-selfie, espongono idee, stati d’animo e riflessioni sull’impatto della pandemia sulla loro professione. Al design è affidato il racconto della natura flessibile e multiuso dello spazio domestico, con lavori di Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Ettore Sottsass, Joe Colombo, Bruno Munari, Verner Panton, insieme alle proposte più recenti stimolate dal lockdown.

DEMOGO, Bivacco Fanton, Dolomiti (BL), 2015. Ph. Pietro Savorelli

SEZIONI DI MOSTRA

LIBERA/DEMOGO

SCARPA/GRASSO CANNIZZO

PERUGINI/PELLEGRIN

NERVI/RICA

PORTOGHESI/HADID

GUERRI/PRATI

MONACO LUCCICHENTI/PEZO VON ELLRICHSHAUSEN

ROSSI/URBANUS

DE CARLO/ADJAYE

BERARDUCCI/NOERO

BOERI/NISHIZAWA

IL CORVIALE

Architecture Film Summer School