Stop DrawingArchitettura oltre il disegno

galleria 3

a cura di Pippo Ciorra

lunedì chiuso

da martedì a domenica 11 – 19

la biglietteria è aperta fino a un’ora prima della chiusura del Museo

fino al 29 maggio, valido per tutte le mostre in corso, in occasione del riallestimento di alcune gallerie e dello svolgimento di lavori di efficientamento energetico dell’edificio

valido per un anno dalla data di acquisto

– minori di 18 anni;

– possessori della card myMAXXI;

– il giorno del tuo compleanno presentando un documento di identità;

– con esibizione di EU Disability Card o lettera di accompagnamento di associazione/ente ospitante: persone con disabilità e accompagnatore, persone con lo spettro autistico e accompagnatore, persone sorda, persone con disabilità cognitive e bisogni comunicativi complessi e caregiver, persone affetta da patologie gravi e loro caregiver, ospiti di centri di prima accoglienza e antiviolenza e operatori accompagnatori, residenti di comunità terapeutiche e operatori accompagnatori;

– dipendenti MiC;

– giornalisti che possano comprovare la propria attività;

– accompagnatori e guide turistiche dell’Unione Europea, munite di licenza (rif. circolare n.20/2016 DG-Musei);

– 1 insegnante ogni 10 studenti;

– soci AMACI;

– membri CIMAM International Committee for Museums and Collections of Modern Art;

– membri ICOM;

– da martedì a venerdì (esclusi festivi) studenti e ricercatori universitari di storia dell’arte e architettura dell’Unione Europea, studenti delle accademie di belle arti pubbliche (iscritte AFAM) e studenti Temple University Rome Campus;

– docenti IED Istituto Europeo di Design, docenti NABA Nuova Accademia di Belle Arti, docenti RUFA Rome University of Fine Arts;

– con esibizione della tessera o badge di riconoscimento: Collezione Peggy Guggenheim a Venezia, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Sotheby’s Preferred, MEP. Maison Européenne de la Photographie;

La Collezione di arte e architettura del MAXXI rappresenta l’elemento fondante del museo e ne definisce l’identità. Da ottobre 2015 è esposta con diversi allestimenti di opere.

galleria 3

a cura di Pippo Ciorra

lunedì chiuso

da martedì a domenica 11 – 19

la biglietteria è aperta fino a un’ora prima della chiusura del Museo

La scomparsa dei media tradizionali della rappresentazione è proporzionale all’ascesa e all’evoluzione di tecnologie digitali che hanno gradualmente fagocitato la professione, semplificando il lavoro dell’architetto, affascinandone l’immaginazione e aprendo nuovi percorsi di ricerca.

Il personal computer – come lo Standard PC IBM (1981) o l’Apple Macintosh (1984) – e i software CAD e di modellazione – come CATIA (1981), AutoCAD (1982), Microstation e MiniCAD/ArchiCAD (1985), Softimage 3D (1988) e Alias/Maya (1990) – sono rapidamente diventati palestre di investigazioni teoriche, come gli antesignani Paperless studios alla Columbia University GSAPP nel 1994.

Dagli studi seminali di Cedric Price e John Frazer, di Christopher Alexander e di Nicholas Negroponte, all’istituzionalizzazione della nuova generazione di architetti digitali con la mostra del 2003 al Centre Pompidou Architectures non Standard, la discussione sull’architettura parametrica, generativa, algoritmica, iper-moderna, ha occupato due decenni del dibattito architettonico, influenzando drasticamente le modalità di rappresentazione del progetto.

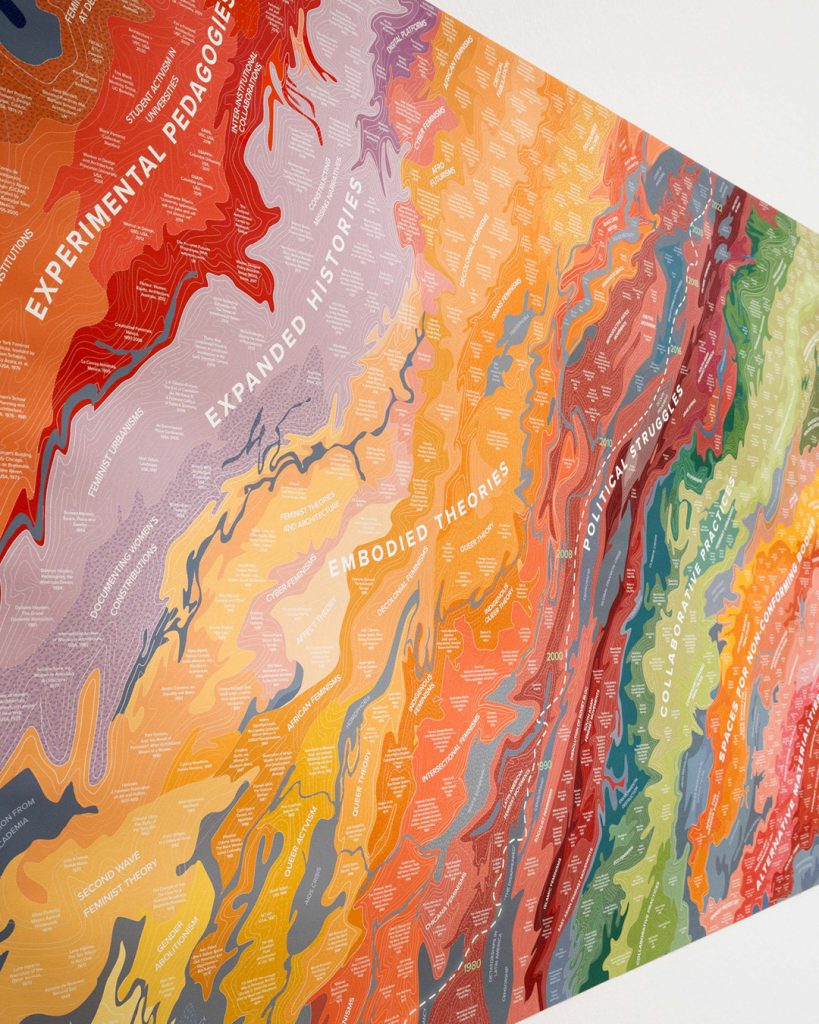

Un’altra forma di resistenza al ruolo tradizionale del disegno viene da chi sostiene che il primo compito degli architetti è oggi quello civile e politico, in relazione alle grandi questioni globali del nostro tempo: l’ecologia, la gestione delle risorse, l’inclusione, l’uguaglianza di razza e di genere, il post-umanesimo e la decolonizzazione. Questa posizione tende a concretizzarsi nella scelta di due atteggiamenti operativi principali, entrambi rappresentati in questa mostra.

Gli “autori” singoli, comunque portati a una forma di leadership, tendono a trasformare il rifiuto della pratica tradizionale dell’architettura in un’azione principalmente teorica, che generalmente sfocia in progetti editoriali o istituzionali.

I team, o più precisamente i “collettivi”, adottano invece un approccio pratico, hands on, fondendo il concetto di design collettivo “radicale”, diffuso negli anni ‘60, con l’uso politico (“forense”) degli strumenti della ricerca architettonica e con il coinvolgimento diretto e politicamente performativo delle comunità nella creazione di “eventi” nel contesto sociale.

La progressiva dilatazione dello spettro degli strumenti di rappresentazione – ma anche di ideazione, speculazione, interpretazione – del progetto architettonico, ha ampliato le possibili definizioni di architettura e gli esiti che differenti e innovative ricerche e approcci possono produrre.

«L’architettura e gli “architetti” abbracciano campi molto vasti. Tutti sono architetti. Tutto è architettura» scriveva Hans Hollein nel suo testo seminale del 1967, quasi prefigurando quell’estensione di pratiche artistico-architettoniche generate dall’attuale indeterminatezza/ apertura disciplinare e presenti in questa sezione: dai collage – di cui lo stesso Hollein si serve per creare suggestioni visive – a rappresentazioni tessili, da racconti illustrati o di realtà virtuali a esperienze corporali nello spazio.

L’architettura può scaturire da manipolazioni tridimensionali di un’idea spaziale, come verifica di un’intuizione architettonica o strutturale. Oppure può manifestarsi in un objet trouvé su cui intervenire attraverso «L’estrazione, lo spaesamento e l’alterazione», per mettere in discussione il concetto stesso di architettura.

Nonostante la spinta progressiva verso digitalizzazione, simulazione e intelligenze generative, non mancano gli architetti che scelgono di difendere con ostinazione lo spazio tradizionale, tecnico ed espressivo del disegno. Il che non implica necessariamente un parallelo ritorno a tecnigrafi e squadre da disegno, quanto piuttosto un’affermazione inequivoca – e variamene applicata – in favore della storica concezione albertiana, che riconosce nel disegno il valore ideologico, disciplinare e artistico del progetto.

Il revival di questo strumento analogo e analogico – che sia conservatore o progressista, nostalgico o sintomo di un nuovo spirito – può essere letto come anacronistico. Resta tuttavia difficile comprendere se questa tendenza sia nata in opposizione al dominio delle interfacce digitali o se, più prosaicamente, non sia anch’essa legata alla specializzazione sempre più estrema che i software parametrici richiedono.

Insieme alla società, cambia l’architettura e con lei gli strumenti impiegati per produrla e comunicarla. La mostra esplora questo cambiamento attraverso l’evoluzione del suo strumento principe: il disegno.

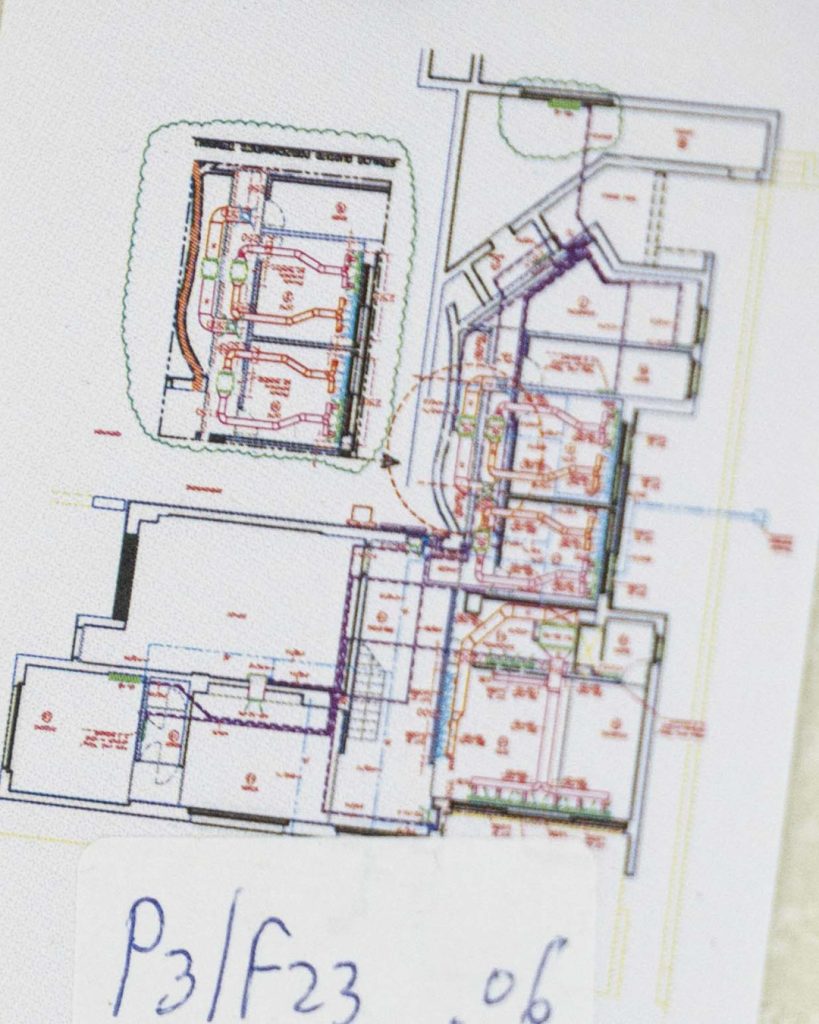

La mostra indaga i mutamenti in corso nel mondo dell’architettura e degli strumenti necessari per produrla, rappresentarla, comunicarla. In principio era il disegno, atto originario in grado di sintetizzare in un gesto della mano la relazione tra spazio, funzione e struttura, strumento imprescindibile per qualsiasi pensiero spaziale. Poi, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, abbiamo assistito all’affermarsi di tecniche digitali, pratiche mutuate dall’arte, esercizi di attivismo politico e forme di partecipazione “hands-on” che plasmano gli spazi in cui viviamo e riconoscono importanza minore al “bel disegno”.

Le opere di autori significativi – provenienti in parte dalla Collezione MAXXI – accompagnano il visitatore in un viaggio tra XX e XXI secolo, per raccontare come la capacità di rappresentare e definire lo spazio, un tempo riservata al disegno, si espanda oggi verso un mondo fatto da simulazioni digitali, collage, video, performance, tessile e molto altro. Tutte forme di rappresentazione capaci di imprimere cambiamenti profondi al futuro dell’architettura e delle discipline spaziali.

Il disegno si diluisce oggi in mille forme diverse, raccontate nelle sezioni della mostra. La cultura digitale tende a surrogarne il ruolo tramite l’immissione di dati e algoritmi all’inizio del processo progettuale. L’installazione, il film, la performance e altre pratiche creative lo sostituiscono invece nel lavoro di chi intende difendere la natura artistica del progetto architettonico. L’impegno diretto nelle vite degli spazi, la collaborazione diretta con le comunità sono invece lo strumento preferito di chi crede al valore politico dell’architettura. La mostra approda infine ai casi in cui il disegno è inteso come scelta e come forma di resistenza. Tra gli autori esposti troviamo chi intende preservarne il ruolo di riaffermazione di un’identità disciplinare, chi si oppone o intende piegare gli strumenti digitali a un’estetica analogica, chi vuole semplicemente opporsi alla riduzione dell’architettura nel campo largo dell’arte, considerato, a torto o a ragione, troppo ininfluente rispetto alla struttura del mondo.

in testata: November Wong, “The Drawing Machine”. Courtesy l’artista.

sezioni di mostra

digitale

attivista

artistico

ritorno al disegno